Sentite, non giriamoci attorno, andiamo subito al dunque.

Ovvero: QUEL riff.

… Nell’anno di grazia 1972, pochi sapevano suonare una chitarra. E non una chitarra elettrica, oggetto alieno, presente in pochissimi negozi e in pochissimi esemplari di foggia astrusa che la gioventù italica guardava più o meno come le scimmie contemplavano il monolito di Odissea nello Spazio. No, peggio: solo una ristretta élite era in grado di suonare una chitarra acustica (la terminologia esatta era invero “chitarra classica”). E costoro si suddividevano tra chi campava di giri di do, adattandovi tutto il repertorio di Dylan e metà di quello di Battisti, e i virtuosi che padroneggiando un paio di accordi in bemolle osavano spingersi sulle orme di Paul McCartney. Tanto bastava per intrattenere le fanciulle in riva al mare: chi mai poteva sentire il bisogno di avere tra le mani una chitarra elettrica, che in riva al mare non la si sentiva?

Quel riff cambiò le cose. Dal punto di vista melodico, era forzato e certamente non canticchiabile – niente che Pace-Panzeri-Pilat avrebbero potuto concepire, ovviamente, ma nemmeno i Beatles pseudohard di ‘Birthday’ avrebbero osato tanto. Né cotanto fragore sembrava subordinato a un progetto, alla volontà di una mente pensante come quelle che si percepivano dietro le mazzate di Led Zeppelin o Who. No, che diamine: QUEL riff era insensato, brutale, gratuito. E il testo non diceva nulla di illuminante in materia di alienazione cosmica o oppressione sociale – anzi, Ian Gillan era talmente a corto di cose da dire che mise in versi un fatto del quale il gruppo era stato testimone due giorni prima (un incendio durante un concerto di Frank Zappa a Montreux, sul lago di Ginevra). Tanto, quel pezzo aveva solo la funzione di completare l’album ‘Machine head’, cui difettava qualche minuto di musica.

Forse fu proprio questa mancanza di ispirazione “alta” a far sì che ascoltando ‘Smoke on the water’ milioni di persone cogliessero appieno per la prima volta lo strapotere della chitarra elettrica, con quelle note che sembravano scaturire non da uno strumento con 6 corde e 1 manico, ma da una sorta di cannone sonoro. E così, mentre il mito di Jimi Hendrix non aveva spostato di una virgola i conti del signor Gibson e del signor Fender, Blackmore con ‘Smoke on the water’ gettò un ponte tra i giovani di tutto il mondo e l’arcano strumento.

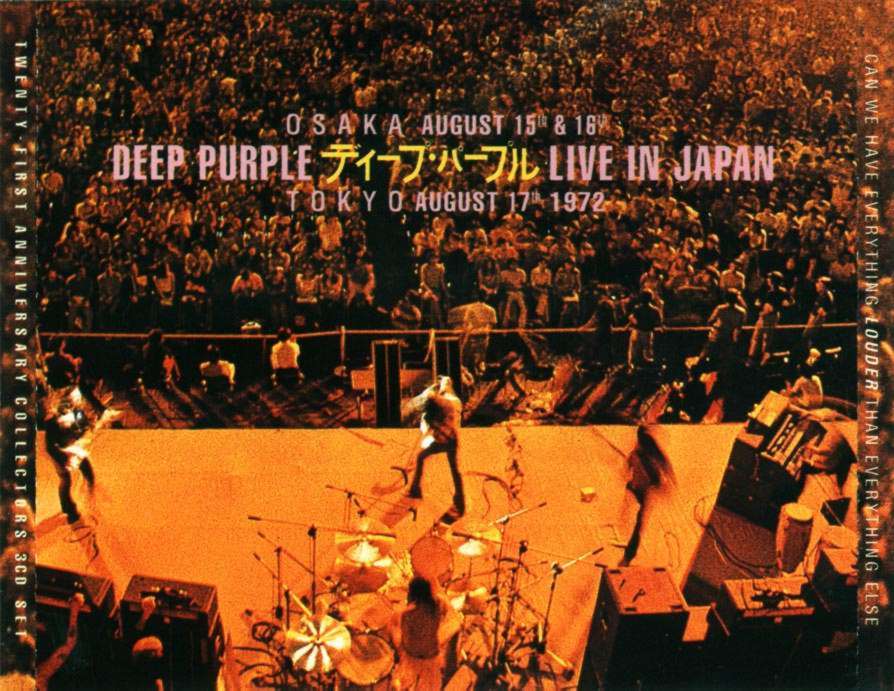

Detto degli indubbi benefici goduti dai liutai, ci fu un altro effetto collaterale. ‘Made in Japan’, quell’oggetto dorato che conteneva il riff più potente del mondo eseguito dal vivo, fece venire a tutti una gran voglia di andare ai concerti, o quanto meno di ascoltarli sui dischi “live”. Grazie alle sue quattro facciate viniliche, la gente cominciò a pretendere il disco dal vivo (e non, come oggi, il pallosissimo e triennale brodo di greatest hits rimasterizzati con un inedito).

Se ‘Yessongs’, ‘Fillmore East’ degli Allman Brothers, ‘Live/Dead’, ‘Rock’n’roll animal’ e tanti altri (…persino il ‘Live’ dei Colosseum, più che altro grazie al titolo) entrarono in tante case, fu perché i Deep Purple mostrarono come una versione dal vivo di un brano potesse essere incomparabilmente superiore a quella originale – nel caso, quella di ‘Machine head’, album noto solo ai rockofili. Era la forza vitale del live album: cinque persone su un palco, un tot di spettatori a dare di matto (e giapponesi, per di più. Come dire: nemmeno loro possono resistere). E nessun brano inedito: soltanto sette pezzi tirati all’inverosimile, e suonati a cento all’ora. Colpo di grazia: uno di questi (‘The mule’, ovviamente), gravato di un interminabile, semidemenziale assolo di batteria. Oggi che un disco dal vivo vende mediamente nove copie e nelle radio viene usato come sottobicchiere, la cosa è inconcepibile. Allora, fu un boom di proporzioni immense.

Naturalmente, altro si potrebbe aggiungere. Sarebbe forse onesto dilungarsi anche sul duetto voce-Stratocaster tra Gillan e Blackmore, o l’assolo di Jon Lord in ‘Highway star’; e che dire della base ritmica sull’orlo di una crisi di nervi (Roger Glover e Ian Paice, che pare quasi di vederli mentre rincorrono a testa bassa gli altri tre forsennati), le urla lancinanti del cantante in ‘Child in time’, e la leggenda metropolitana secondo la quale ‘Space truckin” era così complicata che Blackmore si ruppe il braccio suonandola… Tutte cose che sono entrate nella storia del rock. Ma la storia del rock è materia per maniaci, un mosaico infinitesimale di gemme e di sassi sulla cui relativa importanza gli adepti battibeccano senza requie. Viceversa, QUEL riff non è una gemma né un sasso: è una montagna di roccia (dicesi rock) enorme e visibile a tutti, profani compresi. Una roccia – ovviamente – molto, ma molto hard.

TRACKLIST

#1

01. Highway Star – 1998 Digital Remaster – (06:43)

02. Child In Time – 1998 Digital Remaster – (12:17)

03. Smoke On The Water – 1998 Digital Remaster – (07:36)

04. The Mule – 1998 Digital Remaster – (09:28)

05. Strange Kind Of Woman – 1998 Digital Remaster – (09:52)

06. Lazy – 1998 Digital Remaster – (10:27)

07. Space Truckin’ – 1998 Digital Remaster – (19:54)

#2

01. Black Night – 1998 Digital Remaster – (06:18)

02. Speed King – 1998 Digital Remaster – (07:24)

03. Lucille – 1998 Digital Remaster – (08:03)